余生という名の、新しい朝

プロローグ

夜明け前の、まだ藍色の空気が残る台所。冷たい床の感触を足裏に感じながら、私は誰よりも早く火を灯す。湯気が立ち上り、味噌の香りが部屋に満ちる頃、ようやく家族が起き出してくる。夫を送り出し、子どもたちの泥だらけの靴下を洗い、スーパーのチラシを広げては一円でも安い卵を求めて自転車を走らせる。子どもが熱を出せば、それが夜中であろうと嵐の日であろうと、看病をするのは私の「当然」の役目だった。

それが誇りだったのかと問われれば、言葉に詰まる。ただ、それは疑いようのない私の「正解」であり、呼吸をするのと同じくらい当たり前の日常だった。夫が外で社会という荒波に揉まれている間、私はこの小さな城を守り、家計簿という名の航海日誌をつけてきた。誰に賞賛されることもない。けれど、それでいいのだと、自分に言い聞かせてきた。

離婚という言葉が、熟しきった果実が地面に落ちるように私の口からこぼれたとき、唯一の命綱だと思っていたのが「年金」だった。

「年金分割をすれば、月に十五万円ほどは入るはずですよ」

知人の言葉に、私は暗闇の中で小さな灯火を見つけたような心地がした。十五万円。贅沢はできなくても、小さなアパートを借り、季節の移ろいを静かに愛でながら暮らしていくには十分な数字だ。四十年の献身に対する、国からの、あるいは人生からの退職金のようなものだと、自分の中で折り合いをつけていた。

しかし、役所の窓口で手渡された現実は、あまりにも無機質で、冷たかった。

「ご主人の自営業期間が長く、厚生年金の加入期間が……」

担当者の淡々とした説明が、耳の奥をすり抜けていく。差し出された書類には、私の淡い期待を嘲笑うかのような数字が並んでいた。

九万円。

何度も目を凝らした。桁を見間違えたのではないか、計算が違うのではないか。けれど、何度計算し直しても、その数字は揺るがなかった。私の四十年の月日は、月々九万円という重みへと収束してしまったのだ。

帰りの電車、夕闇が迫る車窓に映る自分の顔は、ひどく疲れ、ひび割れた陶器のように見えた。 十五万円あれば、これからの人生を「再生」できると思っていた。けれど九万円という現実は、私に「生存」だけを強いてくる。

吊り革を握る右手のひらを見る。長年の水仕事で指先は荒れ、節は太くなっている。この手で守ってきたはずの四十年が、砂のように指の間からこぼれ落ちていく感覚。

電車が駅に滑り込む。ドアが開くと同時に流れ込んできた冬の夜気は、今の私にはあまりにも鋭すぎた。私は震える手で、九万円と記された紙をバッグの奥底へ押し込んだ。

新たな城

今の私の城は、築年数を数えるのも億劫になるような、家賃四万円の小さなアパートの一室だ。

冬が来ると、この部屋は牙を剥く。薄い壁の向こうから、外の冷気がしっとりと、しかし確実に滲み出してくるのだ。備え付けの古いエアコンはある。けれど、一度スイッチを入れれば、あの無機質なメーターが猛烈な勢いで回る様子が目に浮かび、指がすくむ。電気代という名の「恐怖」に打ち勝てるほど、私の蓄えは潤沢ではない。

だから、私はこの部屋でダウンコートを着て暮らしている。

それは、雪の降る街を歩くためのものではない。朝、冷え切った布団から這い出し、まず一番に袖を通す「室内着」だ。台所でお湯を沸かすときも、厚い袖がコンロの火を拾わないよう細心の注意を払い、私は料理をする。シャカシャカというダウンの擦れる音が、静まり返った部屋に響く。かつて家族の笑い声で満ちていた家の賑わいは、もう遠い記憶の彼方だ。

食卓に並ぶのは、色味を失った質素な品々だ。 スーパーの閉店間際に手に入れた、見切り品のパンや、しなびた野菜。肉を焼く香ばしい匂いよりも、いかに「割引シール」を見逃さないかという執念が、今の私の食生活を支えている。

「たまには会って、ランチでもどう?」

友人からの誘いは、すべて「寒さが厳しいから」という理由で断り続けている。本当は、凍える寒さよりも、一杯のコーヒーに五百円を払うことの痛みが耐え難いのだ。きらびやかなカフェで、自分の生活を隠しながら微笑む。そんな、かつては容易だったはずの演技が、今の私にはあまりにも重荷だった。

四十年の月日を、私は家族のために捧げてきた。 それは、誰に恥じることもない献身だったと自負している。しかし、社会という大きな天秤にかけられたとき、私の営みは「無価値」に等しいのだと思い知らされた。役所の窓口で見た、あの「九万円」という数字。それは、私が費やした膨大な時間が、社会のシステムの中では最初から存在しなかったのだと告げているようだった。

夜、ダウンコートのファスナーを顎の下まで引き上げ、布団に潜り込む。 それでも足先は、氷のように冷たい。暗闇の中で天井を見つめていると、不意に問いが湧き上がってくる。

――私は、どこで何を間違えたのだろう。

当たり前だと思っていた、温かい食事と清潔な部屋、そして家族の気配。あの頃の日常は、今の私から見れば、手が届かないほど高い場所に掲げられた幻灯機の光のように思える。 老後は、穏やかに流れる「余生」だと信じて疑わなかった。けれど現実は、ただ「生存」し続けるために、一円単位で毎日を削り取っていく、終わりのない計算の時間だ。

冷気が頬を撫でる。 私は体を丸め、さらに深くコートの中に沈み込む。 明日もまた、この鎧を脱がずに生きていくために。

図書館

凍えるアパートを逃げ出し、私は街の図書館へと足を向けるようになった。ここは、私のような人間にとっての「公共の書斎」であり、何より、追加の電気代を払わずに暖を取れる唯一の聖域だった。

開館と同時に、重い自動ドアをくぐる。 館内に漂う古い紙の匂いと、微かに唸る暖房の音。それだけで、強張っていた肩の力が少しだけ抜ける。私はお気に入りの、一番端の席に座る。そこは大きな窓から冬の柔らかな陽光が差し込み、まるで自分だけが薄いヴェールで守られているような錯覚を抱かせてくれた。

向かいの席には、いつも決まって一人の女性が座っていた。 私と同じか、あるいは少し上の世代だろうか。彼女もまた、毛玉のついた古いカーディガンを幾層にも重ね着し、魔法瓶からちびちびと白湯を飲んでいた。彼女の手元にあるのは、いつも実用書や生活の知恵を綴った古い随筆集だ。

ある日、私は読みかけの文庫本を閉じて、ふと彼女と目が合った。 彼女の眼差しは、憐れみでも好奇心でもなく、ただ「知っている」という色を湛えていた。同じように厳しい冬を、同じような鎧を纏って生き抜いている同志を見る目だった。

「……今日は、少しだけ陽射しが温かいですね」

どちらからともなく、ささやき声がこぼれた。それは図書館の静寂を乱さない、凪のような声だった。

「ええ、本当に。ここにいると、外の風を忘れられますわ」

彼女は小さく微笑み、バッグの中から飴玉を一つ、私の机にそっと置いた。 「これ、喉にいいですよ」 それはスーパーの安売りでよく見かける、何の変哲もない薄荷飴だった。けれど、その包み紙の輝きが、今の私には金貨よりも価値のあるものに見えた。

私たちはそれ以上、互いの身の上を語ることはなかった。 どこで何を間違えたのか、いくらの年金で暮らしているのか、そんな無粋な問いは必要なかった。ただ、使い込まれた水筒や、丁寧に繕われた袖口が、語らずともすべてを物語っていた。

「また、明日も」

閉館を知らせるチャイムが鳴り、立ち上がる際、彼女が小さく言った。 その言葉は、明日もまた、この寒さの中で生きていていいのだという、静かな肯定のように聞こえた。

アパートへの帰り道、口の中に放り込んだ飴は、冷たい空気の中でツンと鼻に抜ける甘さを運んできた。 四万円のアパート。九万円の年金。脱げないダウンコート。 現実は何も変わっていない。けれど、あの図書室の窓際に、私の存在を「知っている」誰かがいる。それだけで、凍てつくアスファルトを踏みしめる足取りが、昨日よりわずかに確かになった気がした。

私は今日も、ダウンコートの襟を立てる。 けれど、心のどこかに、小さな火種が灯ったのを感じていた。

図書館での新しい友達

それからの私たちは、言葉を交わすことが、凍えた指先を湯気にさらすような、ささやかな救いとなっていった。

彼女の名前は、佐和子さんといった。私と同じように長く専業主婦を務め、今は独りで慎ましく暮らしている。 「お金をかけなくても、心まで貧しくなる必要はありませんものね」 佐和子さんは、使い古したノートを広げながら、いたずらっぽく笑った。そこには、長年の生活の中で培われた、宝石のような知恵がびっしりと書き込まれていた。

ある日は、公園の落ち葉の話をした。 「あそこの銀杏の並木道、今は黄金の絨毯です。ただ歩くだけで、名画の中に入り込んだような気分になれる。拝観料もいらない、私だけの美術館よ」 彼女に教えられ、私も帰り道に遠回りをしてみた。夕日に照らされた銀杏の葉が、冬の風に舞う。その美しさに足を止めたとき、心の中にあった「九万円」という数字の呪縛が、ほんの少しだけ解けたような気がした。

またある日は、キッチンの小さな魔法について。 「大根の皮はね、捨ててはもったいないの。細く切って干しておけば、立派な切り干し大根になります。それを少しの醤油と砂糖で炒めるだけで、最高のご馳走。お肉がなくても、滋味深い味がしますよ」 その日の夜、私はいつもなら捨てていた野菜の端切れを、丁寧に刻んだ。包丁がまな板を叩く規則正しい音が、静かな部屋に心地よく響く。出来上がった一皿は、確かに、買ったものよりもずっと温かい味がした。

佐和子さんは、ラジオの楽しみ方も教えてくれた。 「テレビは電気代が気になりますし、寂しいニュースも多いでしょう? でもラジオはいい。目を閉じれば、どこへでも連れて行ってくれる。音楽も、物語も、すべて耳から入って、心の中で景色になるんです」

私たちは、公共の制度についても情報を交換した。 自治体が開催している無料のコンサート、地域のボランティアが運営する安価な移動販売、あるいは、古本を自由に交換できる小さな街角の棚。 「持っているものでやりくりする」という強迫観念が、いつしか「あるものを最大限に慈しむ」という創造的な喜びに変わっていった。

「私たちは、何十年も家を回してきたんですもの。あるもので何とかするなんて、お手の物ですわね」 佐和子さんのその言葉に、私は初めて、自分の歩んできた四十年に心からの誇りを感じることができた。社会的な数字には表れなくても、創意工夫して生活を彩る力は、誰にも奪えない私の財産だったのだ。

相変わらず、アパートの壁からは冷気が染み出す。ダウンコートも脱げないままだ。 けれど、図書館からの帰り道、私はスーパーのチラシを握りしめる代わりに、夕焼けの空を見上げるようになった。

明日は、佐和子さんに何を伝えよう。 ベランダの小さな空き缶で育て始めた、豆苗の二度目の芽吹きのこと。あるいは、ラジオから流れてきた懐かしい旋律のこと。

計算し続けるだけの毎日は、いつしか、小さな発見を拾い集める日々に変わり始めていた。 ダウンコートの重みさえも、今は、私を守る確かな「暮らしの鎧」のように感じられた。

-

【衝撃】中国は臓器の値段を公表しました

-

【画像】中国のパパ活女子(15)、限界突破w

-

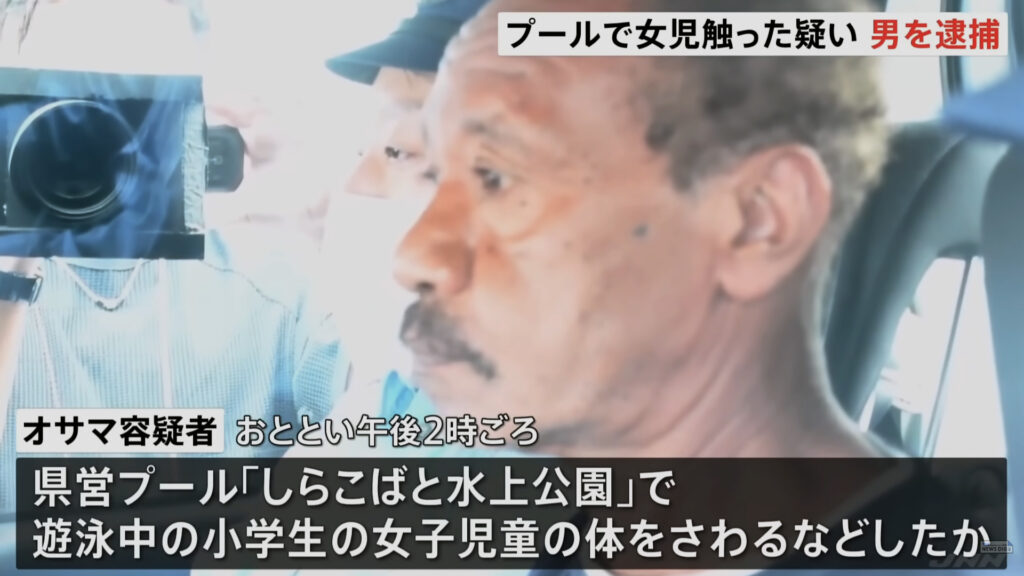

【埼玉】県営プールで女子小学生に猥褻 スーダン国籍(66)を現行犯逮捕

-

【虐待】「災害救助犬に靴を履かせてあげて」の声が相次ぐも…😆

-

【驚愕】能登半島に自衛隊が「国産の犬型ロボ」を実戦投入😮

-

【被災地】現場は “戦場” …「褒められて育った子」が災害ボランティアをすぐにやめる理由

-

【夢の国】上海ディズニーランド、深刻な大気汚染で3日連続花火中止😂

-

【五毛】自国文化や国民卑下、中国賛美、反米、与党叩き…ヤフコメとかにいるパヨク、中国の工作員だった😆

-

今井絵理子「韓国のように国策でエンタメに力を入れている国は世界で結果を出してますからね🤣

-

【新米】フジテレビの海外報道、「新米派が多数だった」😋

-

【怒り】なぜ能登震災被害者の体育館とカラオケを用意しないのか😫

-

【くず】監視カメラ付きの居室に16年、死刑囚「プライバシー侵害」 国を提訴😄

-

【疑惑】日本共産党、被災地への募金「着服」「一切ありません、全額寄付」😁

-

【驚愕】自衛隊による物資搬送の様子をご覧ください😮

-

煉獄コロアキ「被災地にTENGAを届けるぜ!」😁

コメント